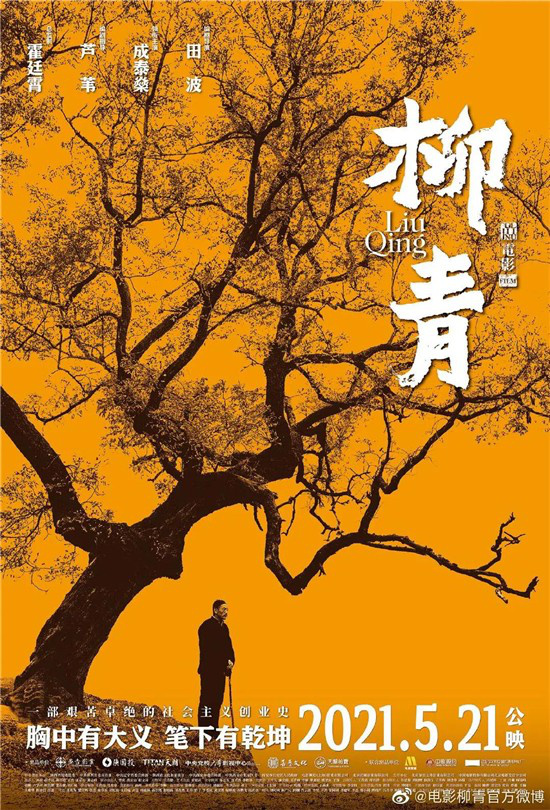

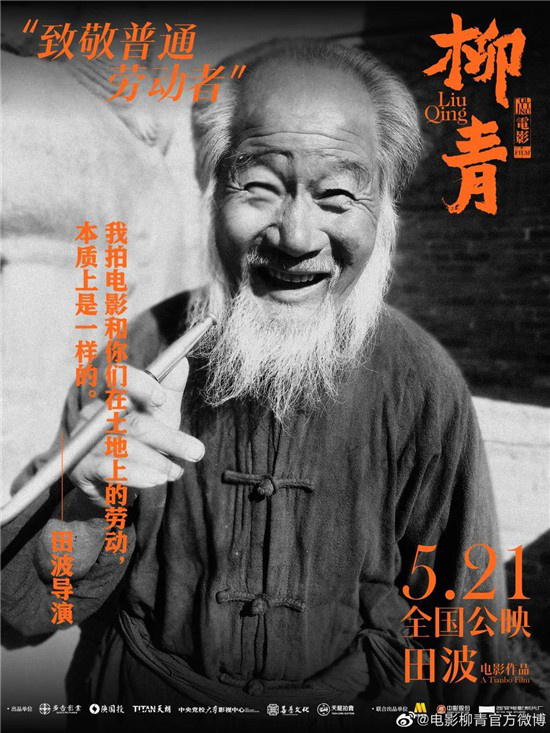

2021年5月21日,人物传记故事片《柳青》在全国上映。尽管曾经拍摄过多部获得过重要奖项的纪录片,但导演田波和制片人王苗霞,在多数观众那里,还是两个“新鲜”的名字。田波、王苗霞,他们到底是一对什么样的艺术家?在成为成熟的电影创作者的道路上,他们到底经历了一些什么样的人生故事?他们有什么样的从艺心得?文艺到底如何为人生、为人民服务?这都是我们想要深入了解的问题。

在观看了田波、王苗霞创作的多部纪录片、故事片之后,笔者梳理了一些问题,并收到了田波的答复。

问:你在纪录片创作之初,就回到了故乡。面对故乡的农民,如何处理作为“艺术表现对象的农民”和自己熟悉的生活中的农民?在农民身上,热忱、勤劳、忍耐和偏狭共存,在表现过程中,如何立意,如何取舍?艺术家应高于自己的对象?还是让对象以自己的方式获得银幕上的独立性?

答:我在西安这座伟大的城市里学了手艺,开了眼。再次回到自己熟悉的故乡,还手握摄像机,带着两位青年回来,所看到的一切,都和曾经发誓要离开这里时完全不一样。如何拍摄这片土地上的人,如何认知他们,如何从苦涩平淡的日常生活中提炼出故事,这些都是摆在我们面前的难题。

拍《佛陀墕》的时间是2006年,是我们第一次拍长篇纪录电影。那时候我就给自己立了四不原则:不猎奇,不拔高,不贬低,不造假。真实客观去记录,心到、脚到、镜头到位。其实,无论多么客观,最终呈现到银幕上的每一个画面,都是刮骨疗伤般艰难的抉择。一些镜头,我开始还津津乐道,后期却无情拿掉,这是在剪辑台上最痛苦的事,也应了那句真理,艺术来源于生活,高于生活,是一个提炼的过程。

至于我们记录的到底是不是那片土地上的真实?其实,我要说的是,那是我内心世界彼时彼刻的一种真实,是我的一种审美。这一种真实,未必是别人所认为的真实,因为我看到的,别人未必能看到,而别人看不到的,我能看到。我自信,我镜头里的他们就是生活的本来面目。《佛陀墕》之后,我们又拍了《走马水》。

无论是《佛陀墕》还是《走马水》里的农民,他们就是那片土地上最大公约数的真实。无论是心理结构还是生活状态,我记录的是传统农民正遇到百年不遇的大变革时,生活和思想的蜕变,以及他们在这个变革中的痛楚和兴奋。在农村,年轻人大量涌向城市寻找新生活,乡村好像被商业社会抛弃,社会阶层分化严重,贫富差距拉大,矛盾重重,也在变成一个商业社会。在这个历史节点上,农民这个阶层何去何从?不得而知。

我希望我的镜头是温暖的,没那么冰冷。在我的镜头里,他们的存在,是一种乡音。他们在故事里,好像就是聊着自己家的事,一点就明了。我更多扮演的是一个观察者。

问:从《佛陀墕》和《走马水》看来,陕北的民间文化气氛浓厚,源远流长,在新的生存和生活环境下,尤其是在新的传播媒介和价值流变中,可否评价或者展望一下陕北民间文化的未来命运?

答:陕北这片土地自然环境恶劣,是一个自古战争频发的地方,也是一个历史悠久、文化多元、多民族交融的地方。道教和佛教比较兴盛,村村有庙宇,村村有庙会。一年四季中,除了过年这个大节,他们最关心的节日就是各种神灵的节日,非常红火热闹。大庙会人山人海,人神共舞,不可思议。这是一种最原始也最朴素的信仰,烧香拜神不是为了成为神,而是向各种神灵祷告,保佑他们四季平安、五谷丰登、人口兴旺、身体健康。这种民间信仰不是严肃意义上的宗教信仰,是中华民族几千年来农耕文明中最原始的那种信仰。我认为这种民间信仰一旦脱离土地,脱离乡村就会消亡,乡村文化繁荣,农耕生产兴盛,传统的民间文化也就会长久不衰。

问:如何理解当初拍摄电视纪录片《路遥》和此次拍摄电影《柳青》拍摄之间的关系?

答:路遥这位人民作家毫无疑问将是不朽的。无论他本人,还是他那部用生命铸造的史诗巨著《平凡的世界》。我非常崇敬他,也受他作品的影响,导致我大学时期就开始关注现实,关注普通人的命运。在我27岁的时候,我们创作了八集《路遥》纪录片,这对我的从影历程而言,意义深远。在我艺术观尚未完全形成之时,能够有机缘全身心走进这位作家的内心世界和生命历程,就如同缺钙的儿童及时补充钙片,让我的骨骼更加硬朗,精神更加饱满,不至于昏昏沉沉,迷茫无助。这部作品确认了我为谁而创作,为什么要当导演的信念。

还有一点就是,通过创作电视纪录片《路遥》,让我深刻认识到,艺术的使命就是揭示事物的真相,沟通人与人之间的感情。创作者不能欺骗观众,也不能欺骗自己。我们的劳动是启发、引领大众走向更广阔的天地,探索生活里快乐的元素,探索寻找美的能力,沟通国与国、民族与民族、过去和现在的因果关系。如果能够启发民众,那么创作者的心里就会升腾起一种价值感,觉得艺术创作虽然艰辛,但很值得。路遥有句名言:“像牛一样劳动,像土地一样奉献。”只有这样的情感投入,才有可能成就一种事业。

我时刻警告自己,必须追问自己认识的是不是事情的本质?我看到的是真相吗?我是否带着傲慢和偏见选择了某种东西?必须思考这些问题。因为最终采用的技术和艺术手段都是为这个最本质的东西服务,要不断追问自己。

没有十多年前的《路遥》创作,就不会有今天的电影《柳青》。念念不忘,必有回响,仿佛当初拍摄《路遥》就是为了十多年后拍《柳青》做的准备。在路遥的文学生涯中,柳青深刻地影响了他,用路遥的话说:“柳青是我的文学教父,人生导师。”路遥用他短暂的一生虔诚地继承和发扬柳青的文学精神,并且取得很高的文学成就。这种文学精神的传承造就了“文学陕军”的崛起。我也是潜移默化受到这种精神的洗礼,专门到柳青的墓地祭拜了先生。我记得曾在墓地发了一个愿望:“我必须在四十岁之前,不惜一切代价把您的故事搬上大银幕。”这么做的理由很平常,就是想借柳青的生命历程和人格魅力来弘扬生而为人的良知,表达我对艺术、对历史、对共和国创业史的一种思考。在我看来,柳青就是一面当代文坛的镜子,他可以启发我们思考为谁而歌,为谁而活,为何从艺。

问:经过多次修改,《柳青》越来越显示出一种近乎“完美”的气质。但是比起之前纪录片的拍摄,影片的开放性难以阻挡地在减少。在这种情况下,作为创作者,你们的真实体验是什么?有没有一种满足感和不满足感的矛盾交织?

答:电影《柳青》是一部非常难拍摄的电影,这种困难超乎常人的想象,尤其是作家人物传记类的电影在国内本来就很罕见,而柳青这个人物所处的历史背景又非常复杂。在以往的电影里,我们几乎看不到对这段波澜壮阔历史的呈现,所以表达的尺度就很难把握,好像是一次在无人区的冒险探索。影片历经九次大改,现在看来近乎“完美”,作为编导的我,无法用言语表达那种复杂的心情。因为柳青精神,这部作品从孕育的时候就有自己独特的气质。

问:“用严肃的思考和青春的热忱激活生活和历史”,对于“受苦人”的种种深情,是我对两位创作特质的整体感受,这种创作特质使得两位从纪录片到故事片的创作,都有着一种当代艺术家少有的豪迈和深沉。《走马水》中,支书出门工作、办事,妻子为他擦亮的摩托车卷起尘土,行驶在广袤的原野上;村主任和妻子收黄豆,在山坡上艰难而有经验地背起沉重的一捆豆子并放置到驴车上,无处不在的这些场面无不令人深深感动。除了情感,技术和艺术手段对于这些贴切的表达,有没有促进?

答:无数的艺术手法都是为内容和思想服务的。我们采用的表现手法是否适用于想要表达的内容?这就要求我们创作者平时多研究、多思考,不能光搞形式,沉醉于形式美。我浅显的认知是,技术和艺术手段要在创作实践中锻炼,在心里不断演练各种可能,要画出来,甚至要在电脑前模拟演练,还要看大师们是如何表现的。在拍摄纪录片的时候更能体现作者的水平,因为机会只有一次,现场瞬间万变,你把握不好就丧失了机会。不像电影,现场可以反复拍摄,纪录片几乎没这种可能。

问:在两位未来的创作规划中,想要攀登的,会是什么样的“新高峰”?想要突破的,会是什么“旧现状”?

答:无论是作家还是导演,题材的选择最能体现出他们的价值观和人生追求。我的选择绝不仅是为了取悦时尚,更重要的是给历史一个深厚的交待。历时六年,电影《柳青》终于和全国的观众见面了,好不好还需要观众的检验,时间的检验。在未来的创作规划中,我们会更深地扎根在中国文化的沃土上,寻找下一个故事。